Период авангарда в советской архитектуре продлился менее 20 лет, однако именно тогда появилось множество построек, которые сейчас считаются домами-памятниками. Они заметно отличаются от всего того, что строилось ранее

Недолго продлившейся период авангарда в архитектуре совсем не случайно пришелся на первые годы советской власти. Этот стиль помогал решать те же задачи, что стояли перед всем государством: создавать новый образ жизни. Для этого были нужны совсем другие дома и совсем другие общественные здания — и по облику, и по наполнению.

В рамках спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям» рассказываем о самых известных постройках эпохи авангарда и создавших их архитекторах. А также рассказываем:

Жилой дом Наркомфина(Фото: «Узнай Москву»)

Путеводитель по архитектурным стилям

Путеводитель по стилям архитектуры — это совместный проект «РБК Недвижимости» с Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. В нем вместе с сотрудниками музея мы рассказываем о крупнейших архитектурных стилях и их ключевых особенностях, а также об архитекторах, работавших в этом стиле, и знаковых постройках, возведенных по их проектам.

Авангард в архитектуре раннего советского периода

Авангард — собирательное понятие, принятое для общего обозначения тенденций и течений в архитектуре, развивавшихся на протяжении менее 20 лет, в первые годы советской власти (с конца 10-х до середины 30-х годов XX века).

«После Первой мировой войны и революции 1917 года коренной перелом в мировосприятии людей отразился на архитектурной мысли. Новые идеи требовали новой интерпретации, презентации и манифестации. Сами советские мастера и их зарубежные коллеги происходящие изменения связывали с понятием «современная архитектура», — рассказывает Дарья Сидорова, искусствовед, эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия, сотрудник Музея Мельниковых (филиала Музея архитектуры имени А. В. Щусева).

Ключевые характеристики авангарда:

В эпоху авангарда особенно ярко проявилось стремление к радикальным формальным экспериментам, использованию новейших материалов и технологий, а также к созданию новой городской среды, которая соответствовала бы индустриальному обществу, рассказывают в музее. Наиболее радикальные авторы пошли еще дальше, отказываясь от любых отсылок к исторической архитектуре. Самым главным средством выразительности становилась чистая геометрия форм.

«К середине 1920-х годов существовало несколько архитектурных направлений, самыми известными из которых являются рационализм и конструктивизм. Несмотря на это, многие архитекторы активно использовали в своих работах новые формы и подходы, формально не придерживаясь ни одной из методик. Такими мастерами были, например, Константин Мельников и Григорий Бархин», — говорит Дарья Сидорова,

Совсем другой подход к проектированию

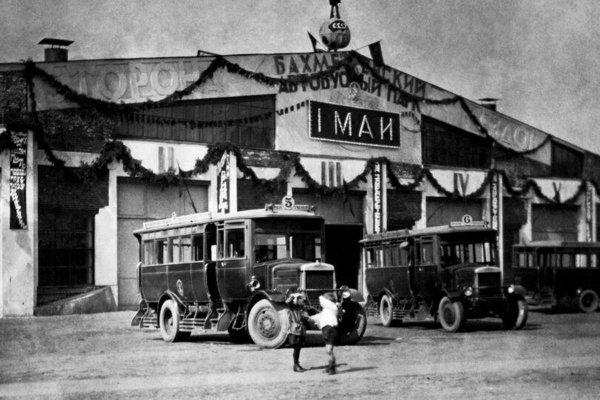

Автобусы английской фирмы «Лейланд» у гаража на территории Бахметьевского автобусного парка. 1928 год(Фото: Николай Кубеев/ТАСС)

Известные архитекторы, работавшие в стиле авангард в России

Алексей Щусев (1873–1945)

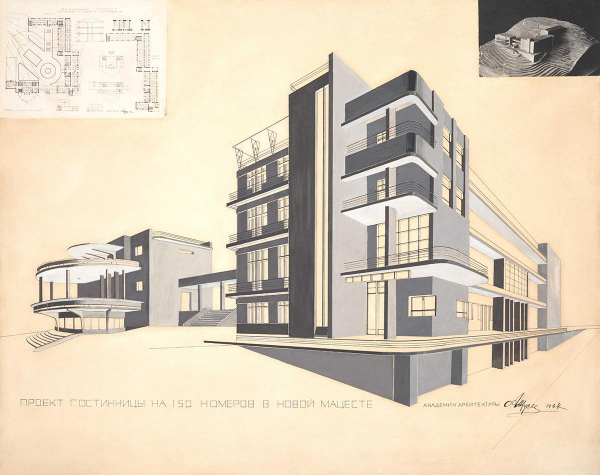

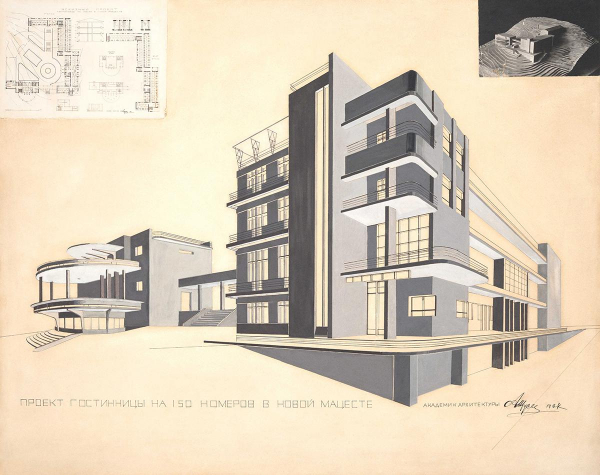

Действительный член Императорской Академии художеств, академик архитектуры, четырехкратный лауреат Сталинской премии. Его называют единственным архитектором, который достиг равного успеха в трех архитектурных стилях — и в дореволюционной архитектуре неорусского стиля, и в раннесоветской архитектуре (авангарде и конструктивизме), и в сталинской архитектуре. Среди выполненных им проектов в стиле авангард — гостиница-санаторий «Новая Мацеста» в Сочи. Имя Щусева носит Музей архитектуры в Москве.

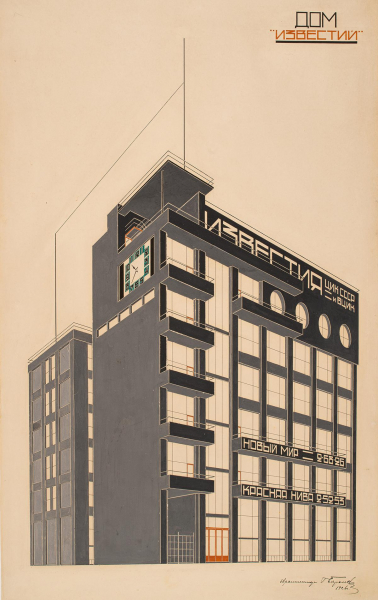

Григорий Бархин (1880–1969)

Знаменитый архитектор и строитель, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры, преподаватель МАРХИ, отец троих детей, которые впоследствии тоже стали архитекторами. Автор здания газеты «Известия» в Москве, реконструкцию которого осуществил его правнук.

Братья Веснины: Леонид (1880–1933), Виктор (1882–1950) и Александр (1883–1959)

Леонид, Виктор и Александр Веснины(Фото: «Узнай Москву»)

Родные братья, русские и советские архитекторы, совместно работавшие над рядом проектов. Все трое учились в Санкт-Петербурге, Леонид — в Академии художеств, а Виктор и Александр — в Институте гражданских инженеров. Одна из крупнейших работ в стиле авангард по их проекту — Дворец культуры Пролетарского района Москвы (он же — ДК «ЗИЛ»).

Илья Голосов (1883–1945)

Выпускник Московского училища живописи, ваяния и зодчества, ученик Щусева и других знаменитых архитекторов, работал в архитектурной мастерской Моссовета. Считается мастером символического романтизма, но работал и в других стилях. В частности, в стиле авангард, у которого есть общие черты с символическим романтизмом. Среди известных построек, выполненных им в стиле авангард, — Клуб профсоюзов коммунальников имени Зуева в Москве.

Константин Мельников (1890–1974)

Один из лидеров авангардного направления в советской архитектуре, имя которого сейчас носит филиал Музея архитектуры в Москве. По его проектам созданы Дом Мельникова, Бахметьевский гараж и многие другие постройки. Несмотря на величайшие заслуги Мельникова, его уникальная творческая концепция подвергалась жесткой критике за формализм, за что он был фактически отлучен от профессии. В результате последняя постройка, выполненная по его проекту, датируется 1936 годом, хотя после этого он прожил еще почти 40 лет. Имя Мельникова носит филиал Музея архитектуры имени Щусева.

Моисей Гинзбург (1892–1946)

Родился в Минске в семье еврейского застройщика, обучался в Парижской академии изящных искусств, а также в Архитектурной школе Тулузы и Миланской академии художеств, после чего вернулся в Россию. Более известен как лидер стиля конструктивизм, однако много работал и в стиле авангард. Среди его построек в этом стиле, например, дом Наркомфина в Москве.

Главные памятники авангарда в России

Объекты

- Здание газеты «Известия» в Москве.

- Бахметьевский гараж для автобусов фирмы «Лейланд» в Москве.

- Дом-мастерская Мельникова в Москве.

- Клуб профсоюзов коммунальников имени Зуева в Москве.

- Гостиница-санаторий «Новая Мацеста» на 150 номеров в Сочи.

- Жилой дом Наркомфина в Москве.

- Дворец культуры Пролетарского района (ДК «ЗИЛ») в Москве.

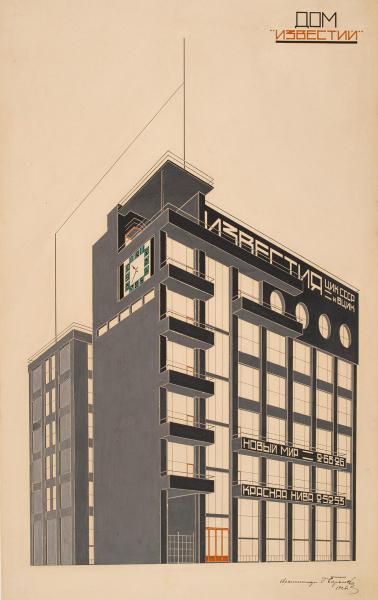

1. Здание газеты «Известия» в Москве

Здание газеты «Известия»(Фото: «Узнай Москву»)

В середине 20-х годов XX века было принято решение о строительстве на углу Страстной площади и Тверской улицы здания типографии и редакции газеты «Известия ЦИК СССР и ВЦИК». Проектирование было поручено Григорию Бархину.

«Участок сложной формы заняли два корпуса — производственный и редакционный. Между ними расположился лестничный блок, над которым в первоначальном варианте предполагалось возведение высотной башни. Однако реализовать эту идею на практике тогда оказалось невозможным: в середине 1920-х годов ввели запрет на строительство выше шести этажей в пределах Садового кольца», — рассказывают в музее.

Высотный корпус все-таки появился, но гораздо позднее. А исходно здание было совсем другим. «Рисунок фасада здания сформирован каркасом, в котором вертикальные и горизонтальные перекрытия создают четкую сетку с квадратными проемами окон типографии, занимающей нижние уровни. На верхнем этаже расположены кабинеты редакции с большими круглыми иллюминаторами. Динамику фасаду придают асимметрично расположенные балконы и квадратные часы на торце здания. Кирпичные стены оштукатурены с имитацией бетона», — поясняет Дарья Сидорова.

Фото: ANGHI / Shutterstock / FOTODOMПроект здания газеты «Известия». 1926 год(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Здание газеты «Известия». 1967 год(Фото: РИА Новости)Фото: fifg / Shutterstock / FOTODOMКонторский дом Сытина(Фото: Дмитрий Иванов / CC 4.0 / Wikimedia Commons)

В последующем облик «Известий» несколько раз менялся.

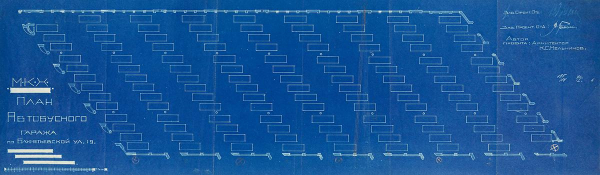

2. Бахметьевский гараж для автобусов фирмы «Лейланд» в Москве

Бахметьевский гараж(Фото: Ekaterina Bykova / Shutterstock / FOTODOM)

Гараж появился на Бахметьевской улице, по названию которой он известен до сих пор (хотя саму улицу в 1949 году переименовали в улицу Образцова). «Главная особенность сооружения заключалась в применении авторской прямоточной системы. Автор проекта архитектор Константин Мельников вместо традиционного манежного типа использовал фигуру параллелограмма, что позволило избегать острых углов при движении транспорта. Мельников углубился в расчеты технических аспектов: ширины проездов, углов поворота и экономии пространства. Им также были разделены стороны въездов и выездов, а автобусы расставлены под углом друг к другу», — рассказывает Дарья Сидорова.

Необходимость разработки новой системы была вызвана спецификой автобусов британской марки «Лейланд», которые тогда были широко распространены в Москве. Они были тяжелыми и неповоротливыми. Первый в столице автобусный парк, который появился специально для них на Большой Ордынке и представлял собой переделанные склады Покровской мануфактуры, оказался для этих целей очень неудобным. Поэтому Мельников подошел к решению задачи совсем иначе.

Английский автобус марки «Лейланд». 1925 год(Фото: ГУП «Мосгортранс»)

«Сначала прямоточная система вызвала недоверие. Весной 1926 года пришлось устраивать испытания с помощью нанесения разметки будущей стоянки на асфальт. Автору удалось «изъять из движения острые углы», то есть избежать неоптимального движения задним ходом и тем самым существенно сократить маневрирование, уменьшить время въезда и выезда», — поясняет Дарья Сидорова.

Гараж для автобусов фирмы «Лейланд» на Бахметьевской улице. 1960-е годы(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)План гаража для автобусов фирмы «Лейланд» на Бахметьевской улице. 1926 год(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Гараж для автобусов фирмы «Лейланд» на Бахметьевской улице. 1927 год(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Еврейский музей и центр толерантности(Фото: Vladimir Zhoga / Shutterstock / FOTODOM)

Сейчас Бахметьевский гараж — одно из самых доступных для осмотра зданий Константина Мельникова. С 2012 года в нем располагается Еврейский музей и центр толерантности.

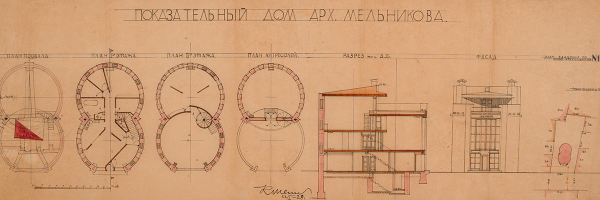

3. Дом-мастерская Мельникова в Москве

Дом-мастерская Мельникова в Москве(Фото: E. O. / Shutterstock / FOTODOM)

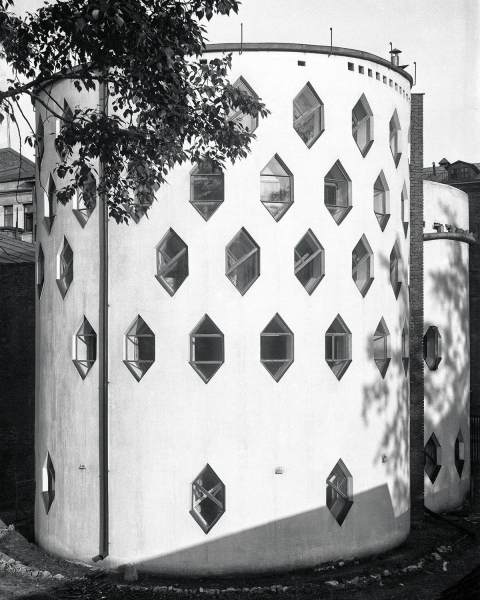

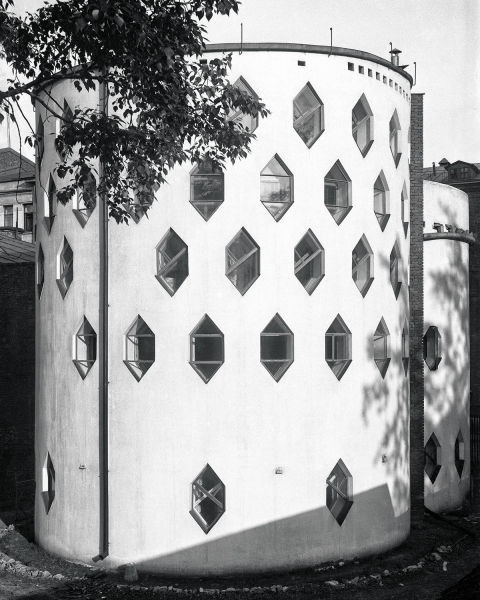

Для филиала Музея архитектуры, созданного в 2014 году, этот дом и его архитектор — на особом положении. Имя Константина и Виктора Мельниковых (Виктор — известный художник и сын знаменитого архитектора) носит сам филиал, а Дом Мельникова, который считается последним советским особняком послереволюционной России, стал главным экспонатом и объектом показа нового музея.

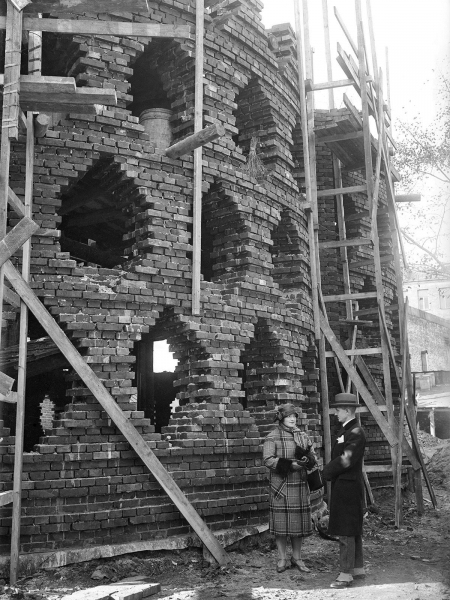

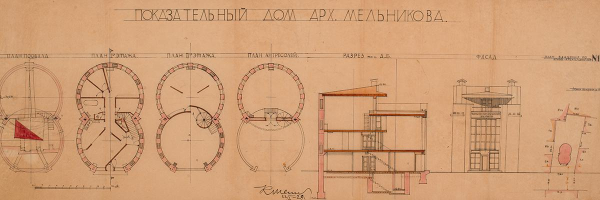

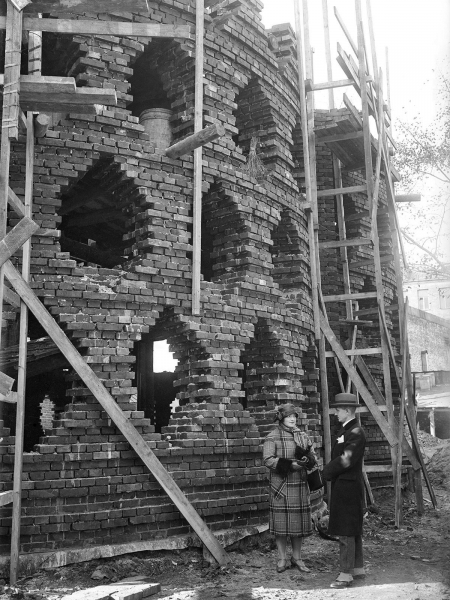

Строительство своего собственного дома-мастерской Константин Мельников начинает в 1927 году. «Сооружение представляет собой сочетание двух разновысотных цилиндров, врезанных друг в друга на треть радиуса. Со стороны уличного фасада объем срезан и образована полностью остекленная грань», — рассказывает Дарья Сидорова.

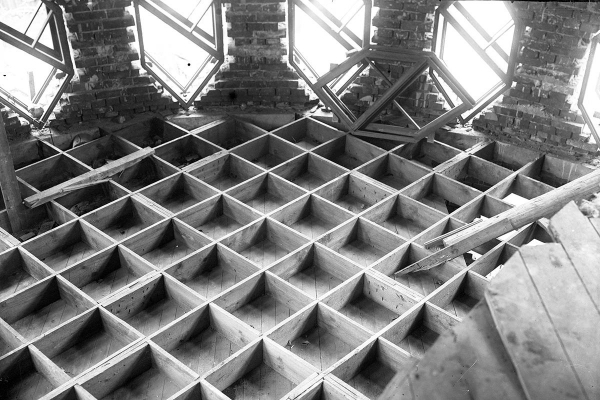

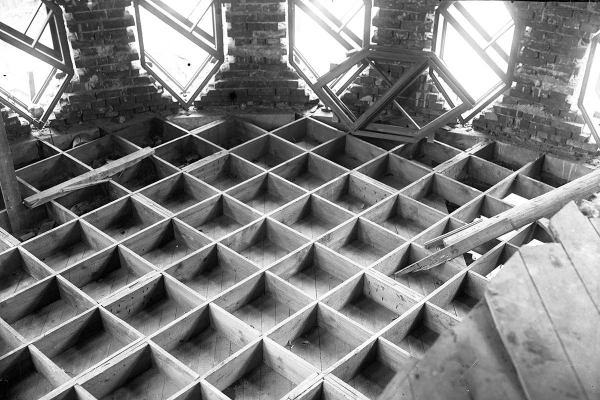

Спальня в доме К. С. Мельникова. 1933 год(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Экспериментальный дом-мастерская К. С. Мельникова. Планы этажей, разрез, фасад, генеральный план. 1927–1929 годы(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Экспериментальный дом-мастерская К. С. Мельникова. Конструкции перекрытий. 1927 год(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Константин и Анна Мельниковы на стройке дома. 1927 год(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Экспериментальный дом-мастерская К. С. Мельникова. 1932 год(Фото: Роберт Байрон / Музей архитектуры им. А. В. Щусева)

При строительстве Мельников использовал традиционные материалы для дома: кирпич и дерево. Однако специально для этого сооружения он разработал уникальные конструкции кирпичных стен, перфорированных шестиугольными проемами, и деревянных перекрытий-мембран.

4. Клуб профсоюзов коммунальников имени Зуева в Москве

Здание Дома культуры имени Зуева(Фото: Dusya Kan / Shutterstock / FOTODOM)

Реализации проекта предшествовал архитектурный конкурс, в котором принял участие в том числе и Константин Мельников. Однако победу одержал не он, а Илья Голосов. «Его клуб представлял собой асимметричное угловое здание, где вертикальный стеклянный цилиндр лестницы прорезает горизонтальный параллелепипед основного объема», — поясняет Дарья Сидорова. Строительство сооружения велось из кирпича и железобетона.

Под строительство был выделен небольшой прямоугольный участок, что существенно осложняло проектирование, поясняют в музее. В связи с этим Голосов создал просторную террасу на крыше и вынес часть верхних помещений за красную линию первого этажа. В клубе два зала: большой, рассчитанный на 950 мест, и малый на 285 мест.

Клуб профсоюза коммунальников имени Зуева. 1931 год(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Дом культуры имени Зуева в Москве. 1980 год(Фото: У. К. Брумфилд / Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Дом культуры имени Зуева. 1972 год(Фото: А. Гозак / РИА Новости)

Сейчас в клубе расположено театральное пространство, которое может посетить любой желающий.

5. Гостиница-санаторий «Новая Мацеста» на 150 номеров в Сочи

Санаторий «Новая Мацеста». 1979 год(Фото: Григоров И. / ТАСС)

В мае 1925 года Сочи получает статус города-курорта, начинается его активное развитие в этом направлении. Отличительная особенность региона Сочи — Мацеста заключается в том, что здесь советская власть могла создать идеальный в своем представлении курорт, не считаясь с наследием царского времени, поясняют в музее.

К концу 1930-х годов здесь уже существовало 75 санаториев и домов отдыха. К созданию новой инфраструктуры прикладывали руку многие известные архитекторы. В 1927 году над проектом гостиницы-санатория «Новая Мацеста» начинает работать Алексей Щусев.

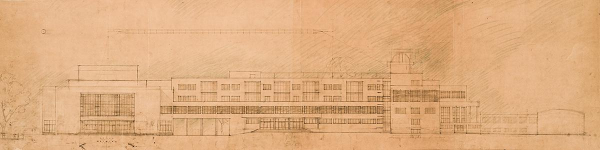

Проект гостиницы-санатория «Новая Мацеста» на 150 номеров. 1927 год(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Санаторий «Новая Мацеста». 1928 год (Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)

Для строительства был выбран участок на правом предгорье у устья реки Мацесты на высоте 160 м над уровнем моря. Форма здания обыгрывает сложный рельеф склона горы Бытхи, следуя изгибам и смене высот. «Главные трехэтажные корпуса расположены на оси север-юг и имеют в середине коридоры шириной 2,2 м. По сторонам коридоров расположены номера. В гостинице также имеются главный вестибюль с конторой, гостиная, библиотека и читальня, швейцарская, уборные, комнаты для прислуг, ванные и пр. Рядом расположена отдельно стоящая столовая-ресторан на 150 единовременно обедающих, где обслуживали не только отдыхающих, но и посторонних», — рассказывает Дарья Сидорова.

6. Жилой дом Наркомфина в Москве

Жилой дом Наркомфина(Фото: Sergey Bezgodov / Shutterstock / FOTODOM)

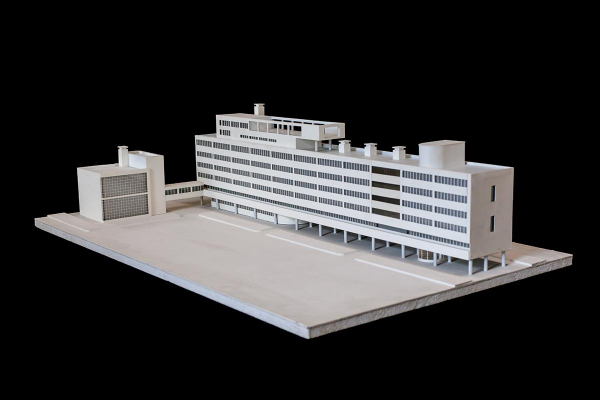

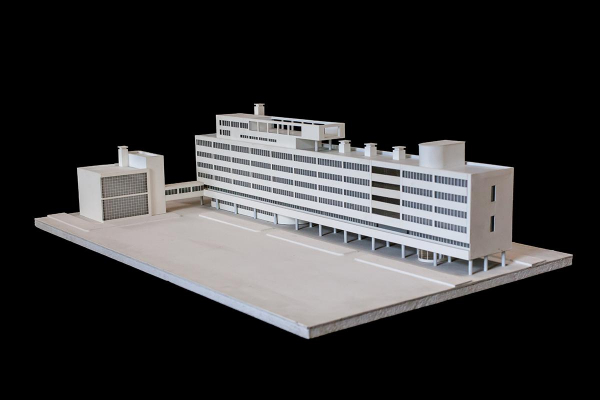

Дом Наркомфина — один из самых известных домов так называемого переходного типа (от дореволюционного жилья к домам-коммунам). В основу решения легли типовые жилые ячейки типа F, разработанные секцией типизации Стройкома РСФСР под руководством Моисея Гинзбурга, рассказывают в Музее архитектуры. Именно такие ячейки оказались наиболее удачными с точки зрения дешевизны строительства не в ущерб комфорту жильцов. Не все задуманные проектом решения были воплощены в реальность.

В итоге Дом Наркомфина состоял из трех основных блоков: хозяйственного, коммунального и жилого. «Вытянутый прямоугольный жилой корпус расположился почти четко на оси север-юг, к нему с южной стороны крытым навесным переходом на уровне второго этажа под прямым углом примыкает коммунальный блок. Объем прачечной находится в северо-восточной части территории, ближе к Новинскому бульвару, и композиционно связывает ансамбль с городом», — поясняет Дарья Сидорова.

Жилой дом Наркомфина. Автор макета — Н. А. Юнусов. 1988 год (Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Жилой дом Наркомфина. 1963 год(Фото: А. А. Александров / Музей архитектуры им. А. В. Щусева)Фото: alvant / Shutterstock / FOTODOMФото: Evgeniy Vasilev / Shutterstock / FOTODOM

В 2020 году завершилась реставрация Дом Наркомфина, которая проходила по проекту Алексея Гинзбурга — внука создавшего дом Моисея Гинзбурга (а по другой линии родства он правнук знаменитого архитектора Григория Бархина). «После окончания реставрации в жилом корпусе разместились элитные квартиры, а коммунальный блок стал доступен для жильцов дома, патронов музея. Музей GARAGE также проводит экскурсии по зданию», — уточнила Дарья Сидорова.

7. Дворец культуры Пролетарского района (ДК «ЗИЛ») в Москве

Дворец культуры автозавода имени Лихачева (Фото: Департамент культурного наследия)

Помимо рабочих клубов, в ранние советские годы появляется еще один тип культурно-просветительских сооружений — дворец культуры. Он служил тем же целям, однако представлял собой комплексное, многофункциональное общественное здание, тогда как рабочие клубы предназначались для сотрудников конкретных предприятий.

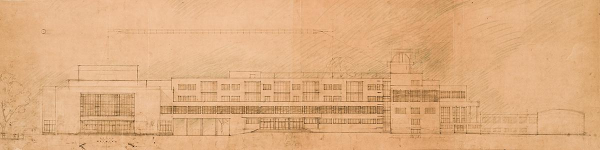

Дворец культуры ЗИЛа создавался как многофункциональный центр на месте уничтоженных собора, стен, башен и некрополя Симонова монастыря в 1930-х годах. В 1933 году был завершен малый театр, а в 1937 году — примыкающий к нему клубный корпус. Проект разработали братья Веснины, но осуществлена была лишь часть их плана — Т-образная клубная часть с малым зрительным залом на 1200 мест. Не было реализовано отдельно стоящее здание большого зрительного зала, рассказывают в музее.

Как поясняет Дарья Сидорова, сооружение отличается логичной объемно-пространственной композицией:

Дворец культуры автозавода имени Лихачева (ДК «ЗИЛ»)(Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)Проект Дворца культуры Пролетарского района (автозавода имени Лихачева, ДК «ЗИЛ»). 1931–1937 годы(Фото: Музей архитектуры им. А. В. Щусева )Фото: Департамент культурного наследияФото: Департамент культурного наследия

«Объемы клуба подчеркнуто геометричны и представляют собой вытянутые параллелепипеды, в которые врезаны ризалиты (части, выступающие по всей высоте за основную линию фасада) лестничных клеток и цилиндры балконов. Во внешнем облике здания доминируют криволинейные очертания двухъярусного фойе», — уточняет Дарья Сидорова.

Сейчас здание продолжает работать как культурный центр.

Материалы и иллюстрации к статье подготовила

Дарья Сидорова, искусствовед, эксперт по изучению и популяризации объектов культурного наследия, сотрудник Музея Мельниковых (филиала Музея архитектуры имени А. В. Щусева)

Другие материалы спецпроекта «Путеводитель по архитектурным стилям»:

Источник — https://realty.rbc.ru/news/686a39929a7947db98901f3b